Aktuelle Nachrichten

Offene Stelle: Sachbearbeitung im Bereich Nautik und Ausbildungsüberwachungsstelle (m/divers/w)

Die Dienststelle Schiffssicherheit sucht eine Person für die Sachbearbeitung im Bereich Nautik und Ausbildungsüberwachungsstelle (m/divers/w). Zu ihren zukünftigen Aufgaben würden unter anderem zählen:

- Koordinieren der Besichtigungen innerhalb der Dienststelle Schiffssicherheit im flaggenstaatlichen und hafenstaatlichen Bereich

- Planen, Durchführen und Überwachen der Aus- und Fortbildung der Besichtiger*innen der Dienststelle in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten

- Entwickeln von Vorgaben für die Ausbildung von Seeleuten und Überwachen der anerkannten STCW-Ausbildungsstätten in Zusammenarbeit mit dem BSH und unter Leitung des BMDV

- Besichtigen von Schiffen unter deutscher und ausländischer Flagge mit dem dazugehörigen Bereitschaftsdienst

- Beraten von Behörden, Werften, Reedereien und Privatpersonen in Fragen notwendiger Besichtigungen

Über eine Bewerbung würden wir uns sehr freuen!

|

Position / Stelle |

Qualifikation |

Laufbahn |

Ort |

Ersch.- Datum |

Bewerbungsfrist / Bewerben bis |

Vollständiges Stellenangebot |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sachbearbeitung im Bereich Nautik und Ausbildungsüberwachungsstelle |

U.a. Höchstes nautisches oder maschinentechnisches Patent Ausbildung zum nautischen oder technischen PSCO/FSO und mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich oder vergleichbare Erfahrung & Bereitschaft zur 15-monatige Ausbildung in Hamburg Didaktische Grundkenntnisse für den Bereich der Aus-und Weiterbildung Deutschkenntnisse Stufe C1 und Englischkenntnisse B2 Führerschein Klasse B |

Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages der Berufsgenossenschaften (Entgelttabelle) zzgl. 13. Monatsgehalt, 30 Tage Jahresurlaub, betriebliche Altersvorsorge oder Besoldung nach A 12 BBesO Zuschuss zu Deutschlandjobticket und Hansefit Best-Mitgliedschaft |

Hamburg | 11.4.2025 | 7.5.2025 |  |

Bundesminister Dr. Wissing stellt neue Serviceleistungen vor

|

Bundesminister Dr. Volker Wissing hat heute im Rahmen eines Besuchs des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg erste Umsetzungsschritte einer umfassenden Reform der deutschen Flaggenstaatverwaltung vorgestellt. Die Reform wird durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), das BSH sowie die Dienststelle Schiffssicherheit (DS) der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation im intensiven Austausch mit Reedereien sowie dem Verband der deutschen Reeder (VDR) umgesetzt. Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Insbesondere in der aktuell sehr angespannten Weltlage muss es unser erklärtes Ziel sein, mehr Schiffe unter die deutsche Flagge zu bekommen. Denn eine leistungsfähige Handelsflotte ist Teil unserer maritimen Daseinsvorsorge. Ich bin zuversichtlich, dass diese Reform ihren Teil dazu beiträgt, die deutsche Flagge als attraktives Gütesiegel für Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit weiter zu etablieren.“ Unter dem Prinzip „One face to the customer“ werden ab sofort viele wichtige Serviceleistungen für Reedereien und Seeleute in einem behördenübergreifenden Serviceteam gebündelt. Das neue Serviceteam ist ab sofort 24/7 erreichbar und unterstützt Reedereien bei allen Fragen rund um die deutsche Flagge. Zurzeit fahren rund 15 Prozent der in deutschem Eigentum stehenden Schiffe (258 von rund 1.700) unter deutscher Flagge. Diese Zahl soll u.a. durch die Reform wieder deutlich steigen.

|

Heute ist unsere runderneuerte Website an den Start gegangen. Seeleute und Reederei-Beschäftigte finden hier alles Wichtige zur Seeschifffahrt unter Deutscher Flagge – jetzt noch moderner, nutzerfreundlicher und serviceorientierter. (09.04.2025)

Im Vordergrund der Neu-Gestaltung unserer Website steht die Verbesserung des Service für Sie - unsere Kunden. Im neuen Service-Bereich finden Sie unsere wichtigsten Dienstleistungen auf einen Blick. Dazu gehören Support-Angebote für Reedereien und Seeleute sowie eine neue Dokumenten- und Rechtsvorschriften-Suche.

Der Kontakt zu uns als Deutsche Flagge ist jetzt ganz einfach: Schnelle und verlässliche Information rund um die Uhr gibt's bei unserem neuen behördenübergreifenden Service-Team. Genauso kompetent sind unsere Fachleute aus den Referaten der Deutschen Flagge; deren Kontaktdaten können Sie passgenau nach Themen, Namen oder Referaten suchen.

Auch mit dem neuen Einflaggungsantrag haben wir unseren Service ausgebaut. Statt vieler Einzelanträge können Reedereien ihr Schiff jetzt mit nur einem Antrag unter Schwarz-Rot-GOLD bringen.

Warum sich die Deutsche Flagge für Reedereien und Seeleuten lohnt, haben wir für Sie übersichtlich zusammengestellt. Außerdem erklären starke Persönlichkeiten aus der maritimen Welt, was sie an der Deutschen Flagge schätzen. So zeigt sich zum Beispiel Dr. Arnt Vespermann, Geschäftsführer der Offen Group, besonders von der hohen Qualität und Verlässlichkeit der Deutschen Flagge überzeugt.

Bei der Neugestaltung unserer Website haben wir die Ergebnisse einer Umfrage bei unseren Kunden einfließen lassen. Damit machen wir deutlich: Die Bedarfe und Wünsche unserer Kunden sind uns wichtig.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie informiert über Hightech in der Meeresumweltbeobachtung, die dynamische Seekarte und Forschungsergebnisse. (02.04.2025)

- BSH wirbt für stärkeres Engagement von Europa und Deutschland in der Ozeanbeobachtung und Klimaforschung

- Effiziente Offshore-Windenergie: BSH sorgt für Planungssicherheit und optimiert den Ausbau

- Sicherheit für die Schifffahrt: BSH setzt Künstliche Intelligenz bei der Erkennung von Steinen am Meeresgrund ein

Das BSH wirbt um ein stärkeres Engagement von Europa und Deutschland in der Ozeanbeobachtung und Klimaforschung. Mittelstreichungen oder Personalentlassungen in wissenschaftlichen Einrichtungen, wie aktuell in den USA, müssen aufmerksam beobachtet werden. Ozeanographische Daten werden weltweit benötigt, auch vom BSH – denn die Ozeane haben eine enorme Bedeutung für das Verständnis und die Vorhersagbarkeit des globalen Klimasystems. „Ozeanbeobachtungen sind eine globale Aufgabe. Kürzungspläne gefährden die Ozean- und Klimaforschung, aber auch maritime Dienstleistungen wie Vorhersagedienste. Europa und Deutschland sollten Anstrengungen unternehmen, Verluste von internationalen Forschungs- und Datenprogrammen aufzufangen“, sagt BSH-Präsident Helge Heegewaldt.

Wärmerekord: Deutsche Nordsee war 2024 so warm wie noch nie

Die Veränderung des Klimasystems treibt das BSH als zentrale maritime Behörde in Deutschland besonders um. Anzeichen für Veränderungen gibt es reichlich. 2024 war in der gesamten Nordsee das viertwärmste Jahr seit Beginn der Datenreihe. Für die gesamte Nordsee lag die durchschnittliche Temperatur etwa 0,5 Grad über dem langjährigen Mittel von 1997 bis 2021. Die Temperaturen in der deutschen Nordsee lagen sogar bis zu 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel. Damit war die deutsche Nordsee im Jahresmittel so warm wie noch nie.

Neuer Web-Viewer bietet verständliche Klimaprojektionen

Damit die Öffentlichkeit sich eigenständig eine Meinung über die Klimaentwicklungen der deutschen Nordsee und Ostsee bilden kann, hat das BSH im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel ein neues Tool entwickelt. Der Web-Viewer „Klimadaten Küste“ enthält Klimadaten und Projektionen. Dargestellt wird etwa die voraussichtliche Meerestemperatur in Warnemünde im Jahr 2050 oder der Anstieg des Meeresspiegels in Cuxhaven bis 2100, der je nach Szenario mehr als 1 Meter betragen kann. Zur Relevanz: Mehr als drei Millionen Menschen leben in den gefährdeten Küstengebieten.

Hightech: Neue smarte Monitoring-Bojen eingeplant

Neben Klimadaten erhebt das BSH viele weitere Messparameter systematisch und langfristig. Um noch wirkungsvoller und kostengünstiger agieren zu können, optimiert das BSH sein Messnetz. Künftig sollen stationäre Messplattformen in Nordsee und Ostsee um smarte Monitoring-Bojen ergänzt werden, die beträchtliche Vorteile aufweisen. „Perspektivisch können BSH-Schiffe die Ausbringung der Bojen übernehmen, sie können an Land gewartet werden und sind im laufenden Betrieb günstiger. Zudem liefern sie Daten aus einem Spektrum von bis zu 250 Meter hoch über dem Meer bis zum Meeresboden“, sagt Helge Heegewaldt.

Neben Klimadaten erhebt das BSH viele weitere Messparameter systematisch und langfristig. Um noch wirkungsvoller und kostengünstiger agieren zu können, optimiert das BSH sein Messnetz. Künftig sollen stationäre Messplattformen in Nordsee und Ostsee um smarte Monitoring-Bojen ergänzt werden, die beträchtliche Vorteile aufweisen. „Perspektivisch können BSH-Schiffe die Ausbringung der Bojen übernehmen, sie können an Land gewartet werden und sind im laufenden Betrieb günstiger. Zudem liefern sie Daten aus einem Spektrum von bis zu 250 Meter hoch über dem Meer bis zum Meeresboden“, sagt Helge Heegewaldt.

Die modernen Monitoring-Bojen liefern unter anderem Daten zur Temperatur, zum Salzgehalt und zum Sauerstoff. Die Daten können vom Meeresboden direkt per Satellit zum BSH gesendet werden. Die Stromversorgung findet über Photovoltaikmodule und Windgeneratoren auf der Boje statt.

Beitrag zur internationalen Klimaforschung: Deutschland legt 64 neue Argo-Floats in 2025 aus

Auch in einem anderen Teil der Meeresumweltbeobachtung setzt das BSH weiterhin einen Schwerpunkt. Das BSH legt für Deutschland dieses Jahr 64 Argo-Floats aus. Die Floats werden von Forschungs- oder Privatschiffen ausgelegt, unter anderem im Atlantik, Pazifik und in der Arktis. Die Messgeräte treiben mit den Meeresströmungen und führen zur Datenmessung autonome Tauchgänge durch – bis zu einer Tiefe von 2000 Metern. Weltweit sind circa 4000 Argo-Floats ausgelegt, mehr als die Hälfte sind von den USA finanziert. Innerhalb von 25 Jahren haben die Argo-Floats rund 3 Millionen Profile gesammelt und damit viermal mehr Informationen über die Ozeane geliefert als alle anderen Beobachtungsinstrumente zusammen.

Rund 440.000 Echtzeitdaten täglich in der Bearbeitung

Im maritimen Datenzentrum des BSH werden Daten bearbeitet, gespeichert und weiterverbreitet. Das Datenvolumen des BSH beläuft sich aktuell auf rund 1,8 Petabyte. Das entspricht ungefähr 900 Milliarden Seiten Papier, die aneinandergereiht 4716 Mal um die Erde reichen würden. „Das BSH stellt einen Großteil dieser Daten qualitätsgeprüft als wertvolle Ressource für Wissenschaft und Wirtschaft frei zur Verfügung – Open Data also. Damit wird Innovation gefördert. Täglich werden im BSH beispielsweise circa 440.000 Echtzeitdaten von über 500 Messstationen, auch von den Nordsee-Anrainerstaaten, bearbeitet. Das BSH ist einer der Top-3-Datenlieferanten unter den Bundesbehörden“, erläutert Helge Heegewaldt.

Mit Künstlicher Intelligenz den Meeresboden entdecken

Das BSH setzt für die effiziente Bearbeitung von Daten an vielen Stellen Künstliche Intelligenz (KI) ein. Ein Beispiel: In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) und der Firma Subsea Europe Services hat das BSH eine KI-gestützte Software zur automatischen Auswertung hydroakustischer Daten von Landschaften unter der Meeresoberfläche entwickelt. Expertenteams von IOW und BSH markierten über Jahre hinweg hunderttausende Steine von Hand. Diese Trainingsdaten ermöglichen es nun der KI, Felsbrocken mit hoher Genauigkeit zu identifizieren. Die Software analysiert hydroakustische Daten bis zu zehnmal schneller als herkömmliche Methoden und liefert objektive Ergebnisse.

Der Nutzen ist immens, denn größere Steine stellen ein Risiko für die Sicherheit der Schifffahrt dar. Internationale Standards verlangen eine sichere Erkennung von Hindernissen entlang aller Hauptschifffahrtsrouten. Auch für Offshore-Windparks ist eine präzise Kartierung essenziell.

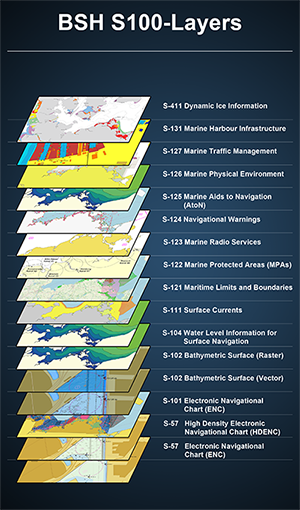

Das BSH setzt die Software zur Herstellung der neuen hochauflösenden dynamischen Seekarte im Rahmen des neuen S-100-Standards ein.

Dynamische Seekarte entfaltet vor ihrer Einführung positive Wirkung

In den neuen Seekartenstandard fließen vielfältige Daten und Informationen aus der Hydrographie zusammen. Daraus ergeben sich einige Vorteile. Der Raum zum Navigieren für Schiffe wird deutlich erweitert. Außerdem können durch das Einspielen von Strömungs- und Wasserstandsdaten in Nahe-Echtzeit Routen optimiert werden. „Die dadurch möglichen Treibstoffeinsparungen der Schiffe entlasten die Umwelt. Zudem profitieren die Reedereien, die ihre Routen effektiver und damit wirtschaftlicher planen können“, sagt Helge Heegewaldt.

2026 beginnt das weltweite Rollout dieser digitalen dynamischen Seekarte für die Schifffahrt. Ab 2029 müssen neue ECDIS-Anlagen auf Schiffen die dynamische Seekarte lesen können.

Optimierung der Netzanbindung in küstenfernen Gebieten in Arbeit

Der Besuch des Flugzeugträgers HMS „Queen Elizabeth“ der British Royal Navy im Hamburger Hafen im vergangenen November war eine erste erfolgreiche Bewährungsprobe dieser neuen Standards. Ohne die genauen Informationen zu Wasserstand und Strömungen wäre eine Einfahrt des Schiffes mit Platz für 1.450 Besatzungsmitgliedern und 40 Kampfflugzeugen in die Elbe und ein Anlegen in Hamburg-Steinwerder nicht möglich gewesen.

Neben dem Schutz der Meere gehört zu den Aufgaben des BSH auch die Nutzung der Meere, insbesondere die Planungen für die Energiewende auf See. Aktuell sind in Deutschland 1.637 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 9,2 Gigawatt in Betrieb. Das entspricht einem Zuwachs innerhalb eines Jahres von 73 Anlagen und einem Plus von 0,7 Gigawatt. Bis Ende 2025 werden circa 10,8 Gigawatt am Netz sein.

Mit dem neuen Flächenentwicklungsplan 2025 legt das BSH einen verlässlichen Ausbaupfad für 42 Gigawatt bis zum Jahr 2034 fest. „Zur Vervierfachung der Leistung bis 2034 trägt das BSH mit effizienten Planungs- und Zulassungsverfahren bei“, sagt Helge Heegewaldt. „Wir als BSH geben vor, wie der Ausbau der Offshore-Windenergie und die erforderliche Netzanbindung aufeinander abgestimmt und umgesetzt werden. Das gibt Sicherheit für die investierenden Unternehmen.“

Mit dem neuen Flächenentwicklungsplan 2025 legt das BSH einen verlässlichen Ausbaupfad für 42 Gigawatt bis zum Jahr 2034 fest. „Zur Vervierfachung der Leistung bis 2034 trägt das BSH mit effizienten Planungs- und Zulassungsverfahren bei“, sagt Helge Heegewaldt. „Wir als BSH geben vor, wie der Ausbau der Offshore-Windenergie und die erforderliche Netzanbindung aufeinander abgestimmt und umgesetzt werden. Das gibt Sicherheit für die investierenden Unternehmen.“

Das BSH strebt zudem durch eine weitsichtige Flächenplanung und neue technische Konzepte an, dass der Ertrag und die Effizienz der Netzanbindungssysteme erhöht werden. Zu diesem Thema führt das BSH eine Konsultationsrunde durch, um die Netzanbindung in küstenfernen Bereichen weiter zu optimieren. Dies könnte auch positive Effekte auf die Stromkosten haben. Unterstützt wird das BSH durch Gutachten des Fraunhofer IWES.

Reform der deutschen Flaggenstaatverwaltung

Um die deutsche Flagge für Reedereien attraktiver und kundenorientierter zu gestalten, haben die zuständigen Behörden Dienststelle Schiffssicherheit in der Berufsgenossenschaft Verkehr und das BSH gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium seit Ende 2024 einige Neuerungen angeschoben. Eine zentrale Servicestelle soll die Behördenvielfalt mit dem Prinzip „one face to the customer“ ablösen. Damit sollen alle Serviceleistungen für die Reedereien und Seeleute aus einer Hand abgewickelt werden. Zudem wird aktuell die Homepage www.deutsche-flagge.de kundenorientierter gestaltet und ein einheitlicher digitaler Antrag zur Einflaggung geschaffen.

Um die deutsche Flagge für Reedereien attraktiver und kundenorientierter zu gestalten, haben die zuständigen Behörden Dienststelle Schiffssicherheit in der Berufsgenossenschaft Verkehr und das BSH gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium seit Ende 2024 einige Neuerungen angeschoben. Eine zentrale Servicestelle soll die Behördenvielfalt mit dem Prinzip „one face to the customer“ ablösen. Damit sollen alle Serviceleistungen für die Reedereien und Seeleute aus einer Hand abgewickelt werden. Zudem wird aktuell die Homepage www.deutsche-flagge.de kundenorientierter gestaltet und ein einheitlicher digitaler Antrag zur Einflaggung geschaffen.

Ziel ist es, Reedereien wieder von den Vorzügen der deutschen Flagge zu überzeugen. Neben Häfen und Wasserstraßen ist auch eine nationale Handelsflotte unter deutscher Flagge für die Versorgungssicherheit Deutschlands in Krisenzeiten unverzichtbar. Zurzeit fahren 258 Schiffe, die im deutschen Eigentum stehen, auch unter deutscher Flagge, das sind etwa 15 Prozent.

Weitere Informationen:

- Digitale Pressemappe: https://www.bsh.de/DE/PRESSE/Pressemappe/Pressemappe.html

- Videos und Bilder: https://filebox.bsh.de/index.php/s/UkHz8onO8cKJus1

- Klimaprojektionen des BSH im Web-Viewer: https://das.bsh.de/

Der Elektrokatamaran "Frisia E-I" leitet eine neue Ära ein: Ab dem 4. April fährt die neue Fähre der Reederei Norden-Frisia bis zu achtmal täglich Fahrgäste von Norddeich nach Norderney und wieder zurück, dabei wird das Schiff ausschließlich mit nachhaltig erzeugtem Strom angetrieben. Als erstes Seeschiff unter Deutscher Flagge überhaupt. (02.04.2025)

Glückliche Gesichter auf der Taufe am 21. März: Nach Monaten der Entwicklung und Erprobung, der Anpassungen, Verbesserungen und Abstimmungen im

Glückliche Gesichter auf der Taufe am 21. März: Nach Monaten der Entwicklung und Erprobung, der Anpassungen, Verbesserungen und Abstimmungen im

Und nicht nur das Schiff als solches wird gefeiert: Auch die umfassenden Nachhaltigkeitskonzepte, die den klimafreundlichen Betrieb überhaupt erst möglich machen, funktionieren wie sie sollen. Norden-Frisia deckt den Strombedarf der Fähre durch verschiedene ambitionierte C02-neutrale Projekte zur Energieerzeugung und Energiespeicherung. Klimafreundlich erzeugter Landstrom ist dabei eine ganz wesentliche Säule der Versorgung.

Unter anderem hat die Reederei dafür 600 PkW-Stellplätze auf ihren Parkflächen in Norddeich mit Photovoltaik-Dächern bestückt. Photovoltaik-Anlagen auf Häusern und Carports in der Umgebung liefern zusätzlichen Strom. Außerdem ist eine PV-Freiflächenanlage im Entstehen.

Wenn tagsüber und bei schönem Wetter mehr Solarstrom erzeugt wird als das Schiff unmittelbar benötigt, kommen fortschrittliche Speicher-Möglichkeiten ins Spiel: Strom-Überschüsse werden von einer Batterie aufgenommen und abgegeben, sobald nachts oder bei Dunkelheit Bedarf besteht.

Mit dem regenerativ erzeugten Strom wird die 32 m lange "Frisia E-I" dann am Ladeponton in Norddeich aufgeladen, nach jeder Fahrt, in der Hochsaison acht Mal am Tag. Nur eine knappe halbe Stunde dauert der Ladevorgang – die Fähre samt Besatzung muss also nicht länger am Anleger ausharren, als es für das Ein- und Aussteigen der bis zu 150 Fahrgäste auch sonst nötig wäre.

Mit dem regenerativ erzeugten Strom wird die 32 m lange "Frisia E-I" dann am Ladeponton in Norddeich aufgeladen, nach jeder Fahrt, in der Hochsaison acht Mal am Tag. Nur eine knappe halbe Stunde dauert der Ladevorgang – die Fähre samt Besatzung muss also nicht länger am Anleger ausharren, als es für das Ein- und Aussteigen der bis zu 150 Fahrgäste auch sonst nötig wäre.

Der innovative Schiffsneubau wurde durch Bundesmittel gefördert und durch die Fachleute der Deutschen Flagge beratend begleitet. Denn Nachhaltigkeit ist eines der Kernanliegen der Deutschen Flagge und auch der Bereich der klimaneutralen Seeschifffahrt steht dabei ganz oben auf der Agenda.

Derzeit sammelt die Besatzung erste Fahrerfahrungen mit dem Schiff, freut sich über das fast lautlose Dahingleiten des Katamarans und über die Elektromotoren-typische hohe Beschleunigungsleistung. Die Reederei Norden-Frisia rechnet zu Ostern dann mit dem ersten großen Fahrgast-Ansturm. Wenn die Menschen Zeit haben, wenn das Nordseewetter lockt und wenn es heißt: Komplett C02-frei nach Norderney – wer ist dabei?

Das BSH modelliert Treibhausgasemissionen des nationalen Seeverkehrs für die Klima-Berichterstattung des Bundes. Für eine Verbesserung dieser Emissionsmodellierungen sind MRV-Daten von Einzelfahrten von großem Wert. Leider liegen dem BSH die Daten nur in jährlich-aggregiertem Format vor. Mit ihren Daten zu Einzelfahrten im Nord- und Ostseeraum können Schifffahrtsunternehmen zu einer Verbesserung des Modells beitragen. (17.03.2025)

Im Rahmen der Klima-Berichterstattung der Bundesregierung ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die Ermittlung der Treibhausgasemissionen aus dem nationalen Seeverkehr zuständig. Die vollständige Klima-Berichterstattung wird vom Umweltbundesamt (UBA) erstellt. Als zuständige Bundesbehörde für die Seeschifffahrt unterstützt das BSH das UBA in diesem Bereich.

Die Emissionsermittlung erfolgt mithilfe des Emissionsmodells Mariner Aktivitäten – EMMA.

Grundlage dafür sind Daten des Automatic Identification Systems (AIS), die dem BSH von der European Maritime Safety Agency (EMSA) zur Verfügung gestellt werden. Die AIS-Daten enthalten hochauflösende Informationen zu Schiffsbewegungen sowie statische und technische Schiffsdaten, etwa zur Schiffslänge. Ergänzend werden weitere technische Informationen wie Maschinentyp und Kraftstoffart aus einer externen Schiffsdatenbank von S&P Global bezogen. Daraus berechnet das Modell den Kraftstoff- und Energieverbrauch der Schiffe. Mithilfe von Emissionsfaktoren wird schließlich die Treibhausgasemissionen eines Schiffes auf einer Fahrt zwischen zwei Häfen ermittelt.

Bedeutung von MRV-Daten für die Modellvalidierung

Seit 2018 sind Schifffahrtsunternehmen, deren Schiffe > 5000 BRZ im europäischen Wirtschaftraum tätig sind, verpflichtet, im Rahmen der EU-MRV-Verordnung 2015/757 (Monitoring, Reporting & Verification – MRV) Daten zu Kraftstoffverbrauch, Emissionen, Fahrtdistanz und -dauer zu erfassen und zu berichten. Seit 2025 gilt diese Verpflichtung auch für Schiffe über 400 BRZ.

Zwar sind die aggregierten MRV-Daten öffentlich verfügbar, sie sind allerdings für die Validierung und Weiterentwicklung des Emissionsmodells nur eingeschränkt nutzbar.

Das BSH bittet daher um die Unterstützung von Unternehmen mit Schiffen unter deutscher und ausländischer Flagge sowie Schiffen in der internationalen Fahrt, um das Modell weiter zu optimieren und die Genauigkeit der Emissionsberechnungen im Seeverkehr zu erhöhen.

Besonders wertvoll sind detaillierte MRV-Daten im Nord- und Ostseeraum, die eine Auflösung auf Einzelfahrtenebene bieten. Diese ermöglichen einen direkten Vergleich zwischen erhobenen und berechneten Werten und tragen so zur Verbesserung der Emissionsberechnung bei.

Wenn Sie uns unterstützen wollen sowie bei Rückfragen:

Kristina Deichnik

Referentin Nachhaltigkeit im Schiffsverkehr

kristina.deichnik@bsh.de

Tel. +49 403190-7614

Oder

Madina Dolle

Referentin Nachhaltigkeit im Schiffsverkehr

madinalucia.dolle@bsh.de

Tel. +49 403190-7681

Hier finden Sie Informationen zum Emissionsmodell und die Anfrage.

Die ARD zeigt derzeit in einer zehnteiligen Doku-Reihe die ganze Bandbreite der Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Zu sehen sind unter anderem die Suche der Seenotretter nach Schiffbrüchigen nach der Kollision der Frachtschiffe "Polesie" und "Verity" im Oktober 2023 in der Nordsee und der Brand des Tankers "Annika" vor Warnemünde ein Jahr später. (21.02.2025)

Am 24. Oktober 2023 um 04:55 Uhr kollidiert in der Nordsee südwestlich von Helgoland der 190m lange Massengutfrachtfrachter "Polesie" mit dem 91m langen Mehrzweckfrachtschiff "Verity". Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes sinkt die "Verity" mit sieben Besatzungsmitgliedern an Bord. Sofort eilen Schiffe zum Unglücksort und nehmen die Suche nach den im Wasser treibenden Seeleuten auf.

Am 24. Oktober 2023 um 04:55 Uhr kollidiert in der Nordsee südwestlich von Helgoland der 190m lange Massengutfrachtfrachter "Polesie" mit dem 91m langen Mehrzweckfrachtschiff "Verity". Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes sinkt die "Verity" mit sieben Besatzungsmitgliedern an Bord. Sofort eilen Schiffe zum Unglücksort und nehmen die Suche nach den im Wasser treibenden Seeleuten auf.

Eines der ersten Schiffe vor Ort ist der Seenotrettungskreuzer "Hermann Marwede" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Mit an Bord ist ein Fernsehteam, dass die nun folgende 18-stündige Suchaktion filmt und begleitet. Zu sehen ist die unermüdliche nächtliche Suche nach den Schiffbrüchigen. Zeitweise sind 25 Schiffe und acht Hubschrauber an der Suche beteiligt. Zwei der sieben Besatzungsmitgliedern können aus der rauen See gerettet werden.

Diese und andere Such- und Rettungsaktionen der DGzRS zeigt die neue zehnteilige Reportagereihe "Die Seenotretter", die ab sofort in der ARD-Mediathek und im Fernsehen zu sehen ist. Die Bremer Produktionsfirma Kinescope Film hat im Auftrag von NDR und Radio Bremen 16 Monate lang die Seenotretter auf den DGzRS-Stationen Norderney, Cuxhaven, Deutsche Bucht/Helgoland, Travemünde und Warnemünde bei ihren Einsätzen begleitet. Durch die mitfahrenden Journalisten, fest installierte Kameras und Bodycams erfährt man hautnah, was es zum Beispiel bedeutet, eine Schiffsbesatzung von einem brennenden Tanker abzubergen – wie im Oktober 2024 beim Brand der "Annika" vor Warnemünde.

Alle zehn jeweils 30-minütigen Folgen der 1. Staffel sind in der ARD-Mediathek zu sehen. Die Sendetermine im NDR- und Radio-Bremen-Fernsehen sind:

Freitag, 14. Februar, 21.15 Uhr – Folge 1

Freitag, 21. Februar, 21.15 Uhr – Folge 2

Mittwoch, 26. Februar, 23.15 Uhr – Folge 3

Freitag, 28. Februar, 21.15 Uhr – Folge 4

Mittwoch, 5. März, 23.15 Uhr – Folge 5

Mittwoch, 5. März, 23.45 Uhr – Folge 6

Mittwoch, 12. März, 23.15 Uhr – Folge 7

Mittwoch, 12. März, 23.45 Uhr – Folge 8

Mittwoch, 19. März, 23.15 Uhr – Folge 9

Mittwoch, 19. März, 23.45 Uhr – Folge 10

Seit ihrer Gründung 1865 hat die DGzRS mehr als 87.000 Menschen aus Seenot gerettet oder Gefahr befreit. Im letzten Jahr retteten die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der DGzRS auf Nord- und Ostsee fast 500 Menschen aus Seenot und halfen über 3000 Menschen in Notfällen verschiedenster Art.

Die DGzRS finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen ohne jegliche staatlich-öffentliche Mittel. Mehr Informationen bietet die Website der DGzRS.

Schifffahrts-Stiftung erhöht Förderbeiträge für Ausbildung

Die Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland fördert seit über zehn Jahren die Berufsausbildung und -fortbildung von Seeleuten auf Schiffen unter deutscher Flagge oder EU-Flagge - vom Schiffsmechaniker bis hin zur Kapitänin. Finanziert wird der Fördertopf aus Ablösebeträgen, die Reeder ausgeflaggter deutscher Schiffe als Ausgleich zahlen müssen, wenn Sie keine Berufsausbildungen an Bord anbieten.

Dieser Ablösebetrag ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben und liegt weiterhin je nach Schiffsgröße zwischen 2.051 Euro und 19.632 Euro pro Jahr (siehe Bekanntmachung im Bundesanzeiger Ende 2024).

Die Förderbeträge der Berufsausbildungen wurden dieses Jahr hingegen angehoben. Die Stiftung fördert die Berufsausbildung von:

- Schiffsmechaniker/-innen aufs Jahr hochgerechnet mit bis zu 16.800 €,

- Nautischen, Technischen und Elektrotechnischen Offiziersassistent/-innen aufs Jahr hochgerechnet mit bis zu 16.800 € sowie

- Nachwuchsoffizier/-innen (inkl. Kapitän/-innen) aufs Jahr hochgerechnet mit bis zu 38.400 €

(weitere vier Quartale werden bei vorangegangener Arbeitslosigkeit mit jeweils 11.400 € gefördert).

Den Antrag auf die Förderung der Berufsausbildung und die Bedingungen finden Sie in der Rubrik "Finanzen".

MLC-Jahresbericht 2024 zum Seearbeitsgesetz

Neue Mustervorlage ab 01. Februar 2025

Im Sinne des Umweltschutzes: Ab dem 01.02.2025 gilt für das Ballastwasser-Tagebuch eine neue Mustervorlage

Die Entschließung MEPC.369(80) der IMO wurde durch die Vierte Verordnung zur Änderung Internationaler Übereinkommen zum Klima- und Umweltschutz im Seeverkehr vom 14.01.2025 verbindlich in nationales Recht umgesetzt.

Wir bitten alle Reedereien, das neue Muster bei der Führung ihrer Ballastwasser-Tagebücher zu beachten.

Das bisher geltende Muster des internationalen Ballastwasser-Tagebuchs verliert Ende Januar seine Gültigkeit..

Für Handelsschiffe unter deutsche Flagge sind einige neue Vorgaben für die medizinische Ausstattung an Bord in Kraft getreten. (28.01.2025)

Der neue "Stand der medizinischen Erkenntnisse" enthält neben den Ausstattungsverzeichnissen auch praktische Hinweise zur Aufbewahrung von Medikamenten und Medizinprodukten an Bord. Die zusammengefassten Änderungen gegenüber dem vorherigen Stand der medizinischen Erkenntnisse haben wir in einem Informationsblatt zusammengestellt.

Der neue "Stand der medizinischen Erkenntnisse" enthält neben den Ausstattungsverzeichnissen auch praktische Hinweise zur Aufbewahrung von Medikamenten und Medizinprodukten an Bord. Die zusammengefassten Änderungen gegenüber dem vorherigen Stand der medizinischen Erkenntnisse haben wir in einem Informationsblatt zusammengestellt.

Die Reeder müssen die Änderungen erst bei der nächsten jährlichen Überprüfung der medizinischen Ausstattung umsetzen.

Eine Bitte in eigener Sache: Bei Kontrollen an Bord ist aufgefallen, dass häufig nur die letzte Bescheinigung der Apotheke an Bord ist. §109 Absatz 3 des Seearbeitsgesetzes fordert aber die letzten fünf Bescheinigungen. Bitte achten Sie zukünftig darauf, dass die letzten fünf Bescheinigungen an Bord sind.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Rubrik "Maritime Medizin".

Neuer Newsletter PSC Awareness 03/2024 erschienen

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat Sicherheitsempfehlungen für Kleinfahrzeuge veröffentlicht, die nicht gewerbsmäßig zu ideellen Zwecken eingesetzt werden. Für diese Schiffe bis zu 24m Länge gilt die Schiffssicherheitsverordnung nicht. Gleichwohl empfiehlt das BMDV den Betreibern dieser Kleinfahrzeuge, wichtige Sicherheitsregeln einzuhalten. (03.01.2025)

Durch die am 30. November 2024 in Kraft getretenen Änderungen der Schiffssicherheitsverordnung (vgl. unsere Nachricht vom 9.12.2024) hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) für die Nutzung von Kleinfahrzeugen (= bis 24m Länge) die neue Kategorie "ideelle Zwecke" eingeführt. Darunter fallen unter anderem Kleinfahrzeuge,

- die im öffentlichen Auftrag die Aufgabe der Lebensrettung und des Katastrophenschutzes in deutschen Küstengewässern wahrnehmen (u. a. DLRG, DRK und ASB),

- mit denen gemeinnützige Vereine und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) privat organisierte Seenotrettung oder Beobachtungsmissionen z. B. im Mittelmeer durchführen oder

- die zu anderen ideellen Zwecken (z.B. Umweltschutz, wissenschaftliche Meeresbeobachtung) eingesetzt werden.

Diese ideell genutzten Kleinfahrzeuge unterliegen nicht den Vorgaben der Schiffssicherheitsverordnung und müssen daher nicht von Gesetzes wegen regelmäßig technisch überprüft werden.

Gleichwohl sind gerade Besatzungsmitglieder, zusätzliche ehrenamtliche Helfer und ggf. Gerettete von NGO-Kleinfahrzeugen in der privaten Seenotrettung vergleichbaren Gefahren ausgesetzt wie Berufsseeleute. Das BMDV hat daher jetzt Sicherheitsempfehlungen für ideell genutzte Kleinfahrzeuge veröffentlicht.

Die Sicherheitsempfehlungen sollen die Betreiber dieser Kleinfahrzeuge darin unterstützen, ihre Eigenverantwortung für Besatzung, Helfer und Gerettete wahrzunehmen. Die Ausgestaltung der Umsetzung bleibt Betreibern und Schiffsführung überlassen.

Die EU hat ihre Zwangsmaßnahmen gegen Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgeweitet. Das durch den Europäischen Rat beschlossene 15. Sanktionspaket umfasst auch 79 Schiffe, die größtenteils zur russischen "Schattenflotte" gehören. Für diese Schiffe dürfen keine Dienstleistungen erbracht werden; auch das Anlaufen von EU-Häfen ist untersagt. (02.01.2025)

Am 16. Dezember 2024 haben die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder das 15. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Diese neuen Zwangsmaßnahmen zielen vor allem darauf ab, gegen die russische "Schattenflotte" vorzugehen und die Umgehung von Sanktionen zu bekämpfen. Konkret sanktioniert die EU nunmehr insgesamt 79 Schiffe. Diese Schiffe sind größtenteils der russischen "Schattenflotte" zuzurechnen, die am Transport von russischem Erdöl, Waffenlieferungen oder der Unterstützung des russischen Energiesektors beteiligt sind.

Diese Schiffe dürfen keine EU-Häfen anlaufen. Auch das Erbringen von Dienstleistungen für diese Schiffe wie beispielsweise Bunkerung, Schiffsversorgung, Schiffsbesetzung, (Seeleute-)Vermittlung, Frachtverladung und -entladung, Schleppdienste und Finanzhilfen ist verboten. Der Artikel 3s Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 enthält alle verbotenen Dienstleistungen. Die 79 betroffenen Schiffe sind im Anhang XLII der Verordnung aufgelistet. Die Verordnung sieht zudem in Artikel 3f Absatz 1 das Verbot der Ausfuhr, des Verkaufs, die Lieferung oder Verbringung der im Anhang XVI aufgelisteten Güter der Seeschifffahrt nach Russland vor.

Mit den Sanktionen reagiert die EU auf die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 und die groß angelegte Invasion Russlands in die Ukraine seit dem 24. Februar 2022.

Im Juni 2024 hatte die EU mit ihrem 14. Sanktionspaket erstmals auch Zwangsmaßnahmen gegenüber einzelnen Schiffen eingeführt, die zu Russlands Krieg gegen die Ukraine beitragen. Die EU verfolgt damit mehrere Ziele:

- Die Kosten für Russland sollen steigen, da mit diesen Schiffen keine üblichen Geschäfte mehr in der EU oder mit EU-Unternehmen getätigt werden dürfen.

- Die Zahl der Schiffe der russischen "Schattenflotte", die russisches Rohöl transportieren können, soll verringert werden.

- Die Risiken, die von den oft veralteten und nicht ausreichend versicherten Schiffen der "Schattenflotte" für die Sicherheit des Seeverkehrs und die Meeresumwelt ausgehen, sollen verringert werden.

Mehr Informationen zu den EU-Sanktionen gegen Russland finden Sie auf den Websites:

- des Europäischen Rates (auf Deutsch),

- der Europäischen Kommission (auf Englisch),

- des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (auf Deutsch).

Psychische Krisen können jeden treffen, häufige Symptome sind Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Selbstzweifel und mehr. Das neue Infomaterial der Deutschen Flagge zeigt Seeleuten auf einen Blick, wo sie rund um die Uhr qualifizierte psychologische Unterstützung erhalten. Reederei-unabhängig, vertraulich, kostenlos – und ganz einfach übers eigene Handy. (18.12.2024)

Es gibt hervorragende Hilfe-Angebote für Seeleute – nur muss man sie kennen. Und man muss im Krisenfall die Kontaktdaten parat haben, niedrigschwellig und vor Ort an Bord. Die BG Verkehr hat zu diesem Zweck übersichtliches Infomaterial zusammengestellt:

Es gibt hervorragende Hilfe-Angebote für Seeleute – nur muss man sie kennen. Und man muss im Krisenfall die Kontaktdaten parat haben, niedrigschwellig und vor Ort an Bord. Die BG Verkehr hat zu diesem Zweck übersichtliches Infomaterial zusammengestellt:

- Der Aushang zeigt auf einen Blick die wichtigsten 24/7-Kontaktmöglichkeiten der Deutschen Seemannsmission als auch von ISWAN, dem "International Seafarers's Welfare and Assistance Network".

Es gibt den Aushang wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch, handlich im A4-Format und perfekt fürs Schwarze Brett. - Der begleitende Folder vertieft die Infos aus dem Aushang. Außerdem listet er die häufigsten Symptome auf, die auf psychische Krisen hinweisen. Und das sind bei Weitem nicht nur solche, an die man als psychologischer Laie denkt.

Der Folder ist zweisprachig Deutsch-Englisch.

Aushang und Folder können Sie bereits jetzt downloaden und ausdrucken. Gedruckte Ausgaben sind in Arbeit und werden den Reedereien mit deutschflaggigen Seeschiffen zur Verfügung gestellt.

Bitte zögern Sie nicht, die Hilfsangebote zu nutzen. Es gibt kein "zu früh".

Ab sofort entfällt die bisherige Verpflichtung für Kabotage-Genehmigungen für den Einsatz von Schiffen unter Nicht-EU-Flaggen innerhalb der deutschen Küstengewässer. Grund dafür ist das Inkrafttreten der Bürokratieentlastungsverordnung. (16.12.2024)

Bisher benötigten Reedereien für Kabotage-Fahrten ihrer Schiffe unter Nicht-EU-Flaggen (Ausnahme: Norwegen) eine Genehmigung der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS). Kabotage ist das Befördern von Personen oder Gütern mit Schiffen unter ausländischer Flagge von einem Ort zu einem anderen Ort im deutschen Hoheitsgebiet unter Nutzung der deutschen Küstengewässer (12-Seemeilen-Bereich) und gegen Entgelt.

Die Verpflichtung zu Kabotage-Genehmigungen ist mit dem Inkrafttreten der Bürokratieentlastungsverordnung am 14.12.2024 entfallen. Mit dieser Rechtsvorschrift ist die bisherige Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV), die bisher Grundlage für die Kabotage-Genehmigungen war, aufgehoben worden.

Zur Forschung und Entwicklung neuer Techniken für die Suche und Rettung auf See arbeiten das BSH und die DGzRS künftig eng zusammen. Eine entsprechende Vereinbarung haben BSH-Präsident Helge Heegewaldt und DGzRS-Geschäftsführer Kapt. Michael Ippich am 3. Dezember 2024 in Hamburg unterzeichnet. (13.12.2024)

Die Seenotretter auf Nord- und Ostsee sind für uns ein hervorragender Partner. Ich freue mich, dass das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ihr Wissen bündeln, um die Techniken im maritimen Such- und Rettungsdienst weiter zu verbessern“, sagt BSH-Präsident Helge Heegewaldt.

DGzRS-Geschäftsführer Kapt. Michael Ippich ergänzt: „Die Seenotretter fahren raus, wenn andere reinkommen. Modernste Technik unterstützt sie bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe. Deshalb ist technische Forschung für uns von großer Bedeutung. Die Prüfungs- und Entwicklungslabore des BSH, die Seenotrettungskreuzer der DGzRS, unsere Seenotretter-Akademie und unsere regelmäßigen großen Übungen in Nord- und Ostsee sind sehr gut geeignet, um neue Entwicklungen zu erproben.“

Unterstützung durch ein Kamerasystem

Ein Ziel ist die Entwicklung eines Kamerasystems, das die See automatisch nach möglichen Anzeichen auf Schiffbrüchige absucht, um die menschlichen Augen der Seenotretter zu unterstützen. Solche Systeme könnten künftig auch auf Handelsschiffen während der Fahrt ständig die Umgebung beobachten und Hindernisse melden, etwa Baumstämme, Container oder Rettungsinseln.

Zudem wollen BSH und DGzRS die Tragweite von Rettungsmittelleuchten, aber auch die Leistung elektrooptischer Systeme wie Nachtsichtgeräte verbessern, um auch ohne Rettungsmittel über Bord gegangene Menschen besser finden zu können.

Die von der DGzRS betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, koordiniert im Seenotfall auf Nord- und Ostsee alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge und berechnet das für alle beteiligte Einheiten verbindliche Suchgebiet. Dem liegen Drift- und Strömungsmodelle zugrunde. Um diese Modelle zu verfeinern, planen BSH und DGzRS zusätzliche Driftstudien. Dafür sollen im stark tideabhängigen Wattenmeer, in den strömungsintensiven Seegatten zwischen den Inseln, aber auch vor den Steilküsten der Ostsee und in den Bodden Messbojen ausgelegt werden, um die sehr unterschiedlichen Strömungsverhältnisse genau zu beobachten.

Vor kurzem sind weitreichende Änderungen der Schiffssicherheitsverordnung in Kraft getreten, die vor allem gewerbsmäßig genutzte Kleinfahrzeuge und Sportboote betreffen. Zudem hat das Bundesverkehrsministerium die Gleichwertigkeitsbescheinigung für ausländisch geflaggte Schiffe im deutschen Küstenbereich abgeschafft. (09.12.2024)

Mit der am 30. November 2024 in Kraft getretenen "Ersten Verordnung zur Änderung schiffssicherheitsrechtlicher Vorschriften" hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) vor allem die Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) umfassend geändert. Weitere Informationen dazu finden Sie in:

- dem nachfolgenden Text dieser Nachricht,

- dem Flyer "Gewerbsmäßige Nutzung kleiner Wasserfahrzeuge auf See" des BMDV,

- den konsolidierten Fassungen der geänderten Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) und der See-Sportbootverordnung (SeeSpbootV).

Die wichtigsten Änderungen und Regelungen im Überblick:

- Die Sicherheitsanforderungen an gewerbsmäßig genutzte Kleinfahrzeuge (z. B. Wassertaxis) werden erhöht.

- Kleinfahrzeuge, die nicht gewerblich zu ideellen Zwecken eingesetzt werden, benötigen keine Schiffssicherheitszeugnisse.

- Die Schiffssicherheitsverordnung gilt auch nicht für Sportboote, die nur privat zu Sport- und Freizeitzwecken bestimmt sind.

- Die bisher erforderlichen Gleichwertigkeitsbescheinigungen für kleinere Schiffe unter ausländischer Flagge in deutschen Küstengewässern entfallen.

- Der Einsatz von kleinen Fahrgastschiffen in der Wattfahrt und für die Helgoländer Hafenfähre wird vereinfacht.

- Für die Magnetkompassregulierung von Schiffen sind keine staatlich bestellten Prüfer mehr erforderlich.

- Behörden können für ihre Behördenschiffe ein eigenes Besichtigungswesen anwenden.

- Für Traditionsschiffe gelten längere Übergangsfristen.

Zu den Regelungen im Einzelnen:

1. Höhere Sicherheitsanforderungen für gewerbsmäßig genutzte Kleinfahrzeuge

Den Schwerpunkt der aktuellen Verordnungsänderung bilden erhöhte Sicherheitsanforderungen für gewerbsmäßig genutzte Kleinfahrzeuge. Damit will das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) das Gefährdungspotenzial dieser Kleinfahrzeuge verringern.

Eine gewerbsmäßige Nutzung liegt nach der Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) dann vor, wenn öffentlich einem unbestimmten Personenkreis mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Beförderung von Personen oder Ladung oder die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt angeboten wird – unabhängig von einer steuerrechtlichen Einschätzung. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich. Eine gewisse Regelmäßigkeit liegt dann vor, wenn es sich nicht nur um eine ganz vereinzelte und seltene entgeltliche Nutzung im Ausnahmefall zu einem geringen Betrag handelt.

Die nunmehr geänderte Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) definiert Kleinfahrzeuge als Frachtschiffe mit einer Länge unter 24m Länge. Darunter fallen unter anderem:

- Fahrzeuge unter 8m Länge, für die es bisher zwar Schiffsbesetzungsvorgaben, jedoch keine verbindlichen Sicherheitsstandards nach der SchSV gab,

- Wassertaxis und andere Fahrzeuge, mit denen gewerbsmäßig bis zu 12 Fahrgäste befördert werden,

- Fahrzeuge zur sonstigen gewerbsmäßigen Nutzung,

- Sportausbildungsfahrzeuge ab 8m Länge, die für die Ausbildung zum Erwerb insbesondere von Sportbootführerscheinen eingesetzt werden,

- Kojencharterboote,

- Fahrzeuge, die mit Gestellung einer Besatzung gegen Entgelt zu Sport- und Freizeitzwecken überlassen werden.

Nach den aktuellen Änderungen der SchSV und der SeeSpbootV gelten unter anderem folgende Vorgaben für gewerbsmäßig genutzte Kleinfahrzeuge:

- Sie benötigen Schiffssicherheitszeugnisse der BG Verkehr und werden durch diese regelmäßig besichtigt.

- Sie müssen grundsätzlich nach den Vorschriften einer Klassifikationsgesellschaft oder der EU-Sportbootrichtlinie (Richtlinie 2013/53/EU) gebaut worden sein und unterliegen den Regeln in Kapitel 3 des Teil 6 der Anlage 1a SchSV.

- Sie dürfen in einem Fahrtbereich fahren, der abhängig von Bootsart und Entwurfskategorie ist (individuell bei Kojencharter, Überlassung eines gewerbsmäßigen "Sportbootes" mit Besatzung und Sportausbildung).

Werden mit Kleinfahrzeugen gewerbsmäßig Fahrgäste befördert (wie z. B. bei Wassertaxis), gelten zusätzliche Anforderungen:

- Es sind nur Fahrzeuge der Entwurfskategorie „B“, die nicht offen sind, zulässig.

- Die Fahrzeuge müssen über ein Automatisches Schiffsidentifizierungssystem (AIS) der Klasse A verfügen.

- Vor Fahrtantritt ist eine Sicherheitseinweisung für alle Fahrgäste zwingend erforderlich.

- Es gelten wetterbedingte Einschränkungen.

- Es dürfen maximal 12 Fahrgäste befördert werden.

Gewerbsmäßige Fahrgastbeförderung liegt vor, wenn öffentlich einem unbestimmten Personenkreis mit einer gewissen Regelmäßigkeit eine Beförderung von Fahrgästen gegen Entgelt angeboten wird; eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich.

Es gelten verschiedene Übergangsfristen für bereits in Betrieb genommene Kleinfahrzeuge und gewerbsmäßig genutzte Sportboote, die in der Vergangenheit bereits über ein Sicherheitszeugnis der BG Verkehr verfügt haben:

- Für Fahrzeuge mit einer Länge von unter 8 m, die bis zum 29.11.2024 bereits in Betrieb waren und zur gewerbsmäßigen Fahrgastbeförderung verwendet werden, gilt die Sicherheitszeugnispflicht für Kleinfahrzeuge nach der SchSV ab dem 01.06.2025.

- Für Fahrzeuge mit einer Länge von unter 8 m, die bis zum 29.11.2024 bereits in Betrieb waren und zur sonstigen gewerbsmäßigen Nutzung verwendet werden, gilt die Sicherheitszeugnispflicht für Kleinfahrzeuge nach der SchSV ab dem 01.06.2026.

- Für Fahrzeuge, die vor dem 30.11.2024 über ein Sicherheitszeugnis für gewerbsmäßig genutzte Sportboote verfügt haben und weiterhin nur für derartige Verwendungen eingesetzt werden, können die Zeugnisse bis maximal Ende 2033 erneuert werden.

Für folgende Fahrzeuge kann ein Sicherheitszeugnis nach der SchSV und der SeeSpbootV ausgestellt werden:

- Fahrzeuge, bei denen eine Koje oder Kabine gegen Entgelt zu Sport- und Freizeitzwecken überlassen wird (Kojencharterboot),

- Fahrzeuge, die mit Gestellung eines Bootsführers oder einer Besatzung gegen Entgelt zu Sport- und Freizeitzwecken überlassen (vermietet) werden,

- Sportausbildungsfahrzeuge (ab 8m Länge).

2. SchSV gilt nicht für nicht gewerblich zu ideellen Zwecken eingesetzte Kleinfahrzeuge

Kleinfahrzeuge, die nicht gewerblich zu ideellen Zwecken eingesetzt werden, unterfallen nicht den Regelungen der Schiffssicherheitsverordnung (SchSV). Dazu gehören unter anderem Vereinsfahrzeuge unter 24m Länge von Seenotrettungsorganisationen, die privat organisierte Seenotrettung z. B. im Mittelmeer durchführen und die nicht im Rahmen eines Chartervertrages als Kauffahrteischiffe einzustufen sind. Ausgenommen sind auch Kleinfahrzeuge, die zu anderen nicht gewerblichen ideellen Zwecken (z.B. Umweltschutz, wissenschaftliche Meeresbeobachtung) eingesetzt werden.

Das BMDV hat am 3.1.2025 "Sicherheitsempfehlungen für nicht gewerbsmäßig zu ideellen Zwecken eingesetzte Kleinfahrzeuge in der Seefahrt" veröffentlicht (vgl. dazu auch unsere Nachricht vom 3.1.2025).

3. SchSV gilt nicht für Sportboote, die privat zu Sport- und Freizeitzwecken bestimmt sind

Unverändert gilt die Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) nicht für Sportboote, die privat zu Sport- und Freizeitzwecken genutzt werden. Der Begriff "Sport- und Freizeitzwecke“ umfasst nach der SchSV den privaten Einsatz eines Fahrzeugs zu wassersportlichen Aktivitäten, zur Fortbewegung, zur Erholung oder zum Vergnügen. Damit sind Sport- und Freizeitaktivitäten wie Segelsport, Motorbootsport, Angeln oder Tauchen umfasst – wenn sie nicht gewerbsmäßig erfolgen.

Die Verwendung zu ideellen Zwecken fällt nicht unter den Begriff der "Sport- und Freizeitzwecke" (vgl. obiger 2. Punkt), dennoch entfällt die Sicherheitszeugnispflicht bei nicht gewerblichen Einsätzen.

4. Wegfall der bisherigen Gleichwertigkeitsbescheinigungen

Bisher benötigten gewerblich betriebene Seeschiffe unter ausländischer Flagge (auch EU-Flagge), die auf deutschen Seeschifffahrtsstraßen und innerhalb der deutschen Küstengewässer (12 Seemeilen-Bereich) eingesetzt wurden und keine internationalen Zeugnisse nach dem SOLAS-Übereinkommen hatten, eine Gleichwertigkeitsbescheinigung der BG Verkehr. In der Praxis betraf dies vor allem Offshore-Zubringerschiffe (sogenannte Crew-Transfer-Vessel).

Mit der jetzt in Kraft getretenen Änderung der Schiffssicherheitsverordnung entfällt ab sofort die Verpflichtung für Gleichwertigkeitsbescheinigungen. Damit dereguliert das BMDV die Küstenschifffahrt mit Blick auf die EU-Dienstleistungsfreiheit und den Ausbau der Offshore-Windenergie. Die bisherige Überprüfung der Gleichwertigkeit bezog sich zwar nicht nur auf Schiffe unter einer EU-Flagge, aber der Verordnungsgeber hat ein gesondertes Überwachungssystem nur für Nicht-EU-geflaggte Schiffe als zu aufwendig eingeschätzt.

5. Vereinfachen des Einsatzes von kleinen Fahrgastschiffen in der Wattfahrt und für die Helgoländer Hafenfähre

Die bestehenden besonderen Regelungen für Schiffe in der Wattfahrt bleiben erhalten, werden aber durch eine neue Fahrtbeschränkung für neue Schiffe ergänzt. Bei Orkan mit einer Windstärke von 12 Beaufort dürfen Schiffe, die nach dem 30.11.2024 gebaut werden, keine Fahrt antreten; dies entspricht der jetzigen Praxis.

Für die Hafenfähre, die zwischen der Helgoländer Hauptinsel und der Düne verkehrt, wird ein eigener Sicherheitsstandard geschaffen. Zudem wird das Seegebiet zwischen der Hauptinsel Helgoland und der Düne als Hafengebiet kategorisiert und die Seekarte entsprechend geändert.

6. Wegfall der Beschränkung der Magnetkompassregulierer

Bisher durfte die Regulierung von Magnetkompassen auf deutschflaggigen Schiffen nur durch solche Personen vorgenommen werden, die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie oder einen IMO-Mitgliedsstaat anerkannt waren. Diese Vorgabe entfällt mit der Änderung der Schiffssicherheitsverordnung. Damit werden die Anforderungen an deutschflaggige Schiffe an die internationalen Verfahren angepasst. Außerdem standen im Ausland nur selten vom BSH oder einem IMO-Mitgliedsstaat anerkannte Kompassregulierer zur Verfügung.

7. Eigenes Besichtigungswesen für Behördenschiffe möglich

Durch eine Ausnahmeregelung in der Schiffssicherheitsverordnung haben Behörden ab sofort die Wahlmöglichkeit, für die Frachtschiffe in ihrem Dienst oder Auftrag entweder die Schiffssicherheitszeugnisse bei der BG Verkehr zu beantragen (wie bislang üblich) oder die Sicherheit ihrer Schiffe durch ein eigenständiges, behördeninternes Besichtigungswesen selbstverantwortlich zu überwachen.

8. Verlängerung von Übergangsfristen für Traditionsschiffe

Mit der aktuellen Verordnungsänderung hat das BMDV die Übergangsfristen für die 2018 eingeführten neuen Sicherheitsanforderungen für Traditionsschiffe verlängert. Betreiber von Traditionsschiffen, die bis Ende 2024 einen Erneuerungsantrag gestellt haben, erhalten jetzt zusätzlich drei Jahre Zeit, die 2018 neu in Kraft getretenen Vorgaben zur Ausrüstung, Betriebssicherheitssystem und baulichen Anforderungen zu erfüllen. Damit berücksichtigt das BMDV, dass Traditionsschiffe während und nach der Covid-19-Pandemie nur wenig eingesetzt werden konnten und die Umsetzung der neuen Sicherheitsstandards in den Werften oder mithilfe von Fachkräften erschwert war.

Die genauen Änderungen können Sie dem Wortlaut der "Ersten Verordnung zur Änderung schiffssicherheitsrechtlicher Vorschriften" entnehmen. Auf der Website gesetze-im-internet.de finden Sie die Schiffssicherheitsverordnung und die See-Sportbootverordnung mit den aktuell in Kraft getretenen Änderungen.

Vor kurzem hat der NDR eine TV-Reportage über den Lotsen-Nachwuchs im Nord-Ostsee-Kanal ausgestrahlt. Darin vorgestellt werden die ersten vier Studenten des neuen Master-Studiengangs "Maritime Pilotage". Die neue Seelotsen-Ausbildung ist auch Thema der aktuellen Folge des "Hamburger Hafenkonzerts", in der es unter anderem um die psychologischen Eignungstests durch den Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr geht.

Unter dem Titel "Lotsen-Nachwuchs für den Nord-Ostsee-Kanal" zeigt der NDR in einer knapp einstündigen Reportage der Serie "die nordstory" den aktuellen Ausbildungsjahrgang der Brunsbütteler Lotsenbrüderschaft NOK I. Sechs Männer wollen Seelotse auf dem Nord-Ostsee-Kanal werden und müssen in der praktischen Zwischenprüfung zeigen, dass sie das Zeug dafür haben.

Die NDR-Journalisten begleiten auch Miriam Schlüter bei ihrer Arbeit als Seelotsin. Sie ist die erste Frau in der Brunsbütteler Lotsenbrüderschaft und eine von deutschlandweit nur vier Seelotsinnen, die Seeschiffe sicher durch die deutschen Küstengewässer und den Nord-Ostsee-Kanal leiten.

Eigene Wege gehen auch die vier Studenten, die im September den neuen Master-Studiengang "Maritime Pilotage" begonnen haben. Nach ihrem Nautik-Studium lernen die Studenten in Theorie- und Praxisblöcken die Besonderheiten des Seelotswesens.

Eine Voraussetzung, um Lotse zu werden, ist ein erfolgreich absolvierter psychologischer Eignungstest, bei dem die Absolventen fest definierte Leistungs- und Verhaltensmerkmale erfüllen müssen. Diplom-Psychologe Dietrich Grasshoff vom Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr erklärt in der aktuellen Folge der NDR-Hörfunksendung "Das Hamburger Hafenkonzert", warum angehende Seelotsen ihre Eignung nachweisen müssen und wie der psychologische Eignungstest abläuft.

Zum Zuschauen und Zuhören:

- "Lotsen-Nachwuchs für den Nord-Ostsee-Kanal" (TV-Reportage in der Serie "die nordstory")

- "Kurs Richtung Zukunft: See- und Hafenlotsen im Einsatz" (Aktuelle Podcast-Folge des "Hamburger Hafenkonzerts")

Methanol, LPG, Wasserstoff oder doch mit Batterie? Die Möglichkeiten auf eine saubere Schifffahrt umzustellen werden immer realer und sind sehr vielfältig. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation IMO bietet jetzt mit dem "Future Fuels and Technology Information Portal" eine interaktive Übersicht der aktuellen Entwicklungen beim Thema nachhaltige Brennstoffe in der Schifffahrt. (28.11.2024)

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation IMO hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Seeschifffahrt bis 2050 klimaneutral sein soll. Mit einem weitreichenden Aktionsplan soll die Strategie zur Treibhausgasverringerung auf allen Ebenen greifen und für alle umsetzbar sein. Um dies zu voranzubringen, hat die IMO gemeinsam mit der Regierung der Republik Korea das Projekt ‘Future Fuels and Technology for Low- and Zero- Carbon Shipping Project (FFT Project)’ ins Leben gerufen.

In drei Arbeitsbereichen unterstützt das Projekt die Arbeit des Meeresumweltausschusses MEPC der IMO:

- Die technische Analyse der entwickelten Lösungen und umgesetzten Maßnahmen,

- Pilotprojekte fördern die Zusammenarbeit von entwickelten und weniger entwickelten Ländern,

- und jetzt neu: Die Online-Plattform "Future Fuels and Technology" gibt einen Überblick über die verschiedenen Brennstoffe - vorhandene und entstehende Infrastruktur, Verfügbarkeit und Nutzung, Preise, vorhandene Flotte und Bauaufträge.

Für viele Reedereien stellt sich spätestens seit Einführung der verbindlichen internationalen Vorgaben zur Reduzierung der Treibhausgase und der Energie-Effizienz ihrer Schiffe die Frage: Auf welche Technologien und welchen Brennstoff sollen wir setzen? Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Kosten unübersichtlich und erstmal abschreckend – hier knüpft die IMO mit ihrer neuen Online-Infoplattform "Future Fuels and Technology" an und hilft, sich mit Hilfe von verschiedenen Diagrammen und Statistiken einen Überblick über die verschiedenen Optionen und ihr Für und Wider zu verschaffen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Unter anderem dient die Website dazu, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welcher Brennstoff bei Schiffen eines bestimmten Typs besonders häufig eingesetzt wird. Beispielsweise ist LNG unter den alternativen Brennstoffen im Moment am beliebtesten in der Containerschifffahrt, aber die Bauaufträge für mit Methanol betriebene Schiffe kündigen einen starken Zuwachs in diesem Sektor an. Dahingegen zeigt die Übersicht auch, dass Batterien häufig bei Fähren und Ro-Ro-Fahrgastschiffen sowie im küstennahen Einsatz Anwendung finden und sich dort schon gut etabliert haben.

Außerdem präsentiert das Online-Portal die Entwicklungsstadien der verschiedenen Brennstoffe und Technologien und bietet Links zu den führenden Forschungsprojekten, damit man direkt zu den weiterführenden Informationen eines jeden Themas gelangt. So ist ein umfassender und fundierter Einblick möglich.

Aber die Wahl des passenden Brennstoffes hängt auch stark von der bestehenden Erhältlichkeit im Fahrtgebiet ab. Auch hier gibt die Website nicht nur Aufschluss über die bestehenden Kapazitäten, sondern auch über die im Entstehungsprozess befindlichen Infrastruktur-Projekte.

Besonders interessant ist die prognostizierte Preisentwicklung der alternativen Brennstoffe. Zu diesem Zeitpunkt ist Schweröl in Kombination mit einem Scrubber in den meisten Fällen noch die günstigste Lösung. Die meisten alternativen Brennstoffe müssen in einer größeren Menge vorgehalten und verbrannt werden, um die Leistung eines kohlenstoffbasierten Brennstoffes zu ersetzen. Das erfordert Platz und kostet im Moment noch deutlich mehr. Die Einführung eines Kohlenstoff-Preises könnte das Preis-Leistungsverhältnis aber ausgleichen und alternative Brennstoffe zu einer echten Konkurrenz machen. So jedenfalls die Prognose, die in einem Diagramm auf der Website veröffentlicht ist.

Es gibt viel zu bedenken und viel zu berücksichtigen bei der Investition in die Zukunft. Die Online-Plattform "Future Fuel and Technology" bringt Licht ins Dunkel und kann bei dem Entscheidungsprozess unterstützen.

Mit seinem Ferienfahrerprogramm bietet der Verband Deutscher Reeder (VDR) jungen Menschen an, in den Sommerferien in die Welt der Seeschifffahrt hinein zu schnuppern. Schülerinnen und Schüler können mehrere Wochen auf einem Seeschiff mitfahren. Jetzt hat der VDR die besten Ferienfahrer-Berichte prämiert. (13.11.2024)

Schon seit vielen Jahren organisiert der Verband Deutscher Reeder (VDR) sein Ferienfahrerprogramm, mit dem er jungen Menschen einen praktischen Einblick in die Seeschifffahrt gibt. Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren können in den Sommerferien mehrere Wochen auf einem Seeschiff mitfahren – zum Beispiel auf großer Fahrt auf einem Großcontainerschiff oder im Hafen bei einem Seeschiffsassistenzschlepper. Dabei zeigt sich, ob romantische Vorstellungen vom Sonnenuntergang auf See und Deck schrubben miteinander vereinbar sind.

Der VDR hat jetzt im Rahmen eines Wettbewerbs die besten kreativen Berichte und Bilder von Jugendlichen prämiert, die in diesem Sommer das Leben an Bord von Schiffen hautnah miterlebt haben. Den mit 300 Euro dotierten ersten Platz gewann die 17-jährige Annika Frühsorge aus Kiel, die drei Wochen an Bord des 335 Meter langen Containerschiffs „Conti Cortesia“ der CPO Containerschiffreederei mitfuhr. Die Jury begeisterte ihr lebendiger Bericht über die Herausforderungen an Bord - von präzisen Hafenmanövern bis hin zu stürmischen Tagen auf der Nordsee.

Den mit 200 Euro dotierten zweiten Platz belegte die 16-jährige Julia Sander, die zwei Wochen an Bord der „Chicago Express“, einem 336 Meter langen Container- und Ausbildungsschiff von Hapag-Lloyd, verbrachte. Der dritte Platz ging an Hugo Haese, ebenfalls 16 Jahre alt, der seine Zeit als Ferienfahrer ebenfalls auf der „Chicago Express“ verbrachte.

Insgesamt nutzten in diesem Jahr 42 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland die Chance, über das Ferienfahrer-Programm bis zu vier Wochen an Bord verschiedener Schiffe – darunter Containerschiffe, Massengutfrachter, Fähren und Schleppschiffe – zu verbringen. Die BG Verkehr unterstützt das Ferienfahrerprogramm, indem sie unbürokratisch die gesetzliche Unfallversicherung für die Jugendlichen ermöglicht.

Mehr Informationen über das Ferienfahrerprogramm gibt es auf der Website des VDR.

Das BSH, die Bundespolizei und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben am 15. und 16. Oktober vor Warnemünde den praktischen Teil der Nationalen Maritime Sicherheitsübung „STINGRAY 2024“ in Form von Tests zur Abwehr von Drohnen durchgeführt. Ziel ist es Erkenntnisse zur Erhöhung der Sicherheit im Seeverkehr zu gewinnen und den Besatzungen von Handelsschiffen Schutzoptionen vor Drohnenangriffen zur Verfügung zu stellen. (17.10.2024)

Die Terroranschläge in Israel vom Oktober 2023 haben auch Auswirkungen auf den internationalen Seeverkehr. Seit vergangenen Herbst greift die jemenitische Huthi-Miliz Handelsschiffe im Roten Meer an. Dafür nutzen Mitglieder der Bürgerkriegspartei vor allem unbemannte See- und Luftdrohnen. Sie sind mit einem Sprengsatz ausgestattet und werden von den Huthis ferngesteuert auf Schiffe gelenkt. Neben der Gefährdung der Schifffahrt durch Huthi-Rebellen prägt die veränderte Sicherheitslage in Europa die Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizei auf Nord- und Ostsee. In diesem Zusammenhang ist der Schutz der maritimen Infrastruktur in einem besonderen Blickfeld der Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizei See gerückt. Der gezielte Einsatz von Drohnen ist somit ein Teil der bundespolizeilichen Risikobewertung.

Für die Bundespolizei (BPOL), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das BSH ist dies ein wichtiger Grund, um im Rahmen der Sicherheitsvorsorge zu evaluieren, wie sich Schiffsbesatzungen am besten vor dieser neuen Bedrohungsform schützen können. Dabei wurden Verfahren zur Erfassung von Flugdrohnen etabliert, Meldewege bei Gefahrenlagen mit Drohnen festgelegt und polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Drohnen unter Einbeziehung der Spezialkräfte der Bundespolizei trainiert. Um dies realitätsnah erproben zu können, hat das BSH das Fahrgastschiff MS BINZ gechartert, das von Drohnen des DLR angesteuert und überflogen wird.

Bei der zweitägigen Übung haben neben dem BSH, der BPOL und dem DLR auch das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst und andere Sicherheitsbehörden ihre Expertise zum Thema Unmanned Aircraft Systems (UAS) und deren Abwehr an Bord eingebracht. Das Ziel der Übung war es, praktische Lösungen zu finden, wie sich Handelsschiffe und deren Besatzungen besser vor Bedrohungen, wie insbesondere Drohnen, schützen können. Geprüft wurde unter anderem, welche Windrichtungen vorteilhaft sind, ob der Drohnenanflug per Funk gestört werden kann und welche Schiffsbereiche am gefährdetsten sind.

Hintergrund: Das BSH ist mit dem Referat S14 „Gefahrenabwehr auf See“ für die Überprüfung von Gefahrenabwehrsystemen auf Seeschiffen unter deutscher Flagge zuständig. Im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr (BMDV) veranlasst das BSH als maritime Bundesoberbehörde regelmäßig Übungen mit verschiedenen Gefährdungsszenarien. Die BPOL ist langjähriger Partner und für die praktische Ausgestaltung der Übungen zuständig. Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der BPOL und dem BSH aus dem Jahr 2016 bildet die Grundlage für die behördenübergreifende Zusammenarbeit. Sie fußt auf dem „Internationalen Code für die Gefahrenabwehr an Bord von Schiffen und in Hafenanlagen“ (ISPS-Code) und ist eine Folge der Terroranschläge des 11. September 2001 in New York. Der ISPS-Code regelt den Zugang zu Schiffen und Hafenanlagen und soll verhindern, dass diese zum Ziel von Terroristen werden oder von diesen als Waffe genutzt werden.

Änderung der Gebührenverordnung in Kraft

Im Zuge der Gebührenrechtsreform sind mit Wirkung vom 01. Oktober 2024 auch die Gebühren des BSH in die Besondere Gebührenverordnung des BMDV (BMDV-WS-BesGebV) integriert worden. Diese enthält nun neu in der Anlage 4 die Gebühren des BSH und in der Anlage 5 die Gebühren der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr. Dabei wurden einige Gebühren für den Bereich des BSH angepasst. Die alte BSH-Gebührenverordnung gilt nur noch für „Altfälle“ und soll aufgehoben werden.

Wir werden den Gebührenrechner sowie weitere entsprechende Angaben zu Gebühren auf dieser Website zeitnah anpassen.